知らせは突然だった。

「この番組のパーソナリティ、一文字弥太郎さんなんですけれども、先月から治療に専念して頑張ってらしたんですが、体調が悪化して、昨日の朝、入院先でお亡くなりになりました」

アシスタントの岡佳奈が震える声で伝える。2022年2月19日RCCラジオ(中国放送)「一文字弥太郎の週末ナチュラリスト 朝ナマ!」番組冒頭のことだった。

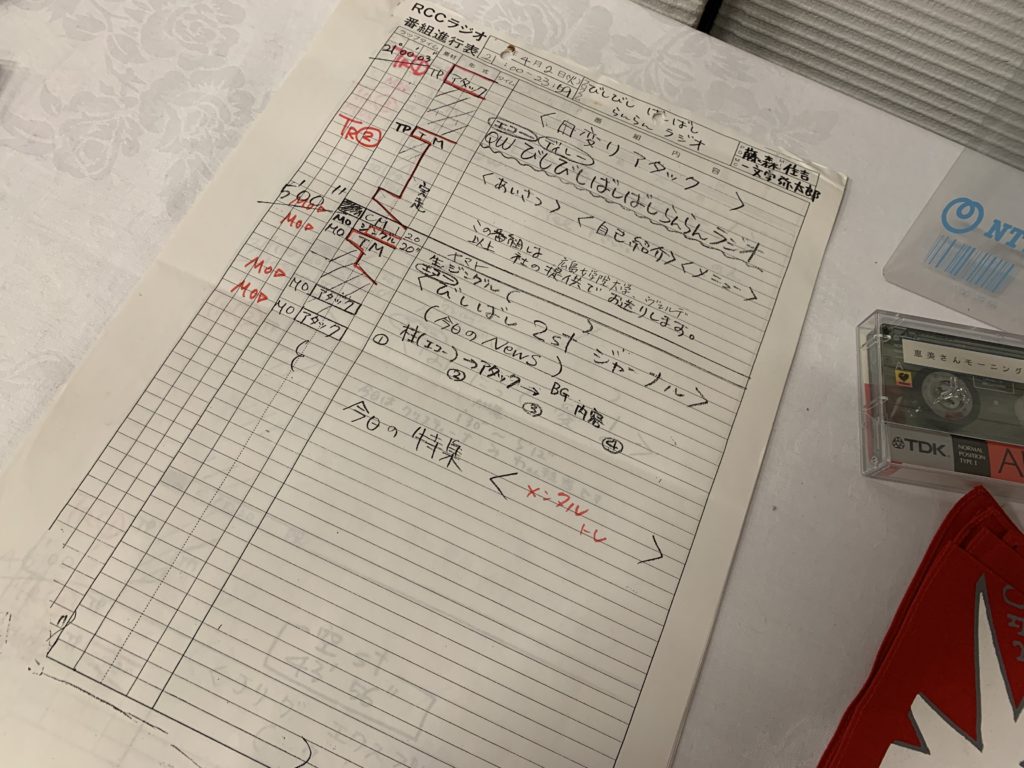

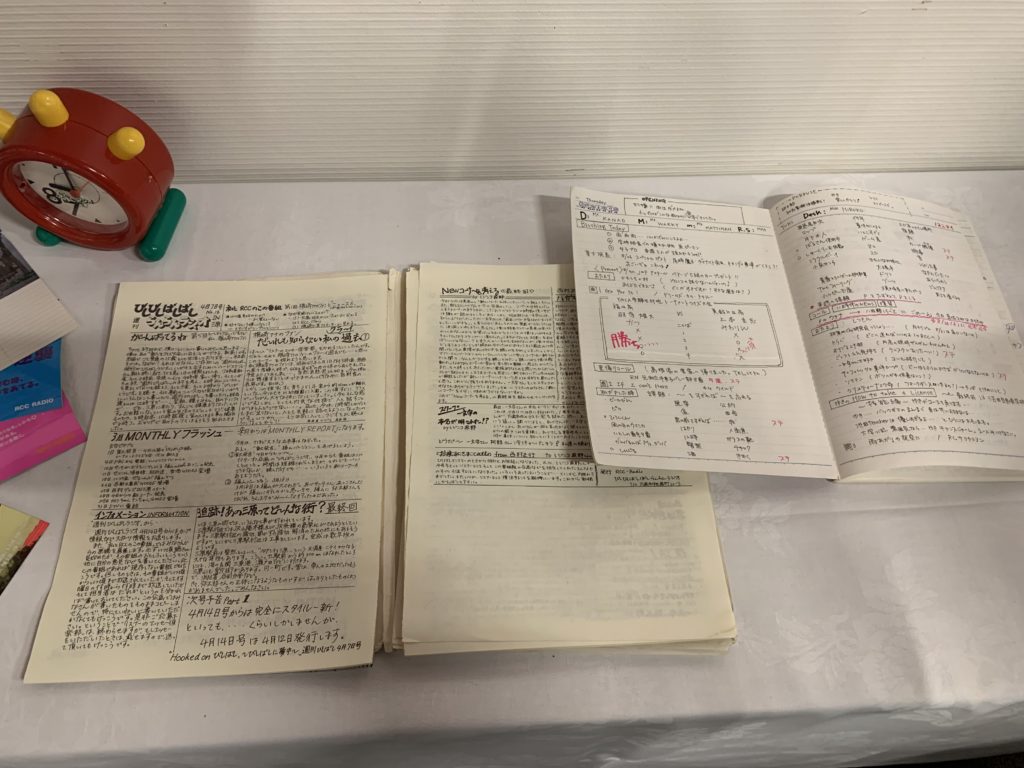

一文字弥太郎とは、広島のラジオスターだ。1987年秋に始まった、広島初の中高生向け帯夜ワイド「びしびしばしばしらんらんラジオ」(通称:びしばし)でデビュー。メディアに一切顔を出さない「覆面パーソナリティ」として、当時の中高生から絶大な支持を集めた。

覆面にした理由について、「びしばし」立ち上げディレクターで、一文字弥太郎の産みの親の1人である下畠英治(中国放送 常務取締役)は語る。

「誰が言い出したわけではなく、ディレクターをやっていた自分ともう1人の2人とも、そういう(覆面の)イメージを持っていました。ラジオは音だけのメディアなので、謎めいたところがあることで、リスナーも想像力がかきたてられるんじゃないかと」

と同時に、下畠はこれを「表の理由」とも言う。晩年(と書くのも嫌なのだが)に公表されたが、本名は名切勝則といい、番組の構成や放送作家など、広くメディアに携わる仕事をしていた。氏と筆者が知り合ったのも、氏が日本放送作家協会中・四国支部長、筆者が理事だったという縁からである。

「間」でリスナーの気持ちも

スタジオの雰囲気も良好にする

話を戻すと、「びしばし」が始まった35年前の氏は27歳。まだ売り出し中の放送作家であった。氏はとにかく自分のことを話さなかったので推測でしかないが、これからの仕事に支障が出る可能性があると考えたのか、「びしばし」パーソナリティのオファー自体に難色を示していたという。

そこまでして氏にこだわったのはなぜか。まず、下畠ともう1人のディレクターが「新しい人」を探していたというのがある。「聴き慣れたというよりは、『この人、誰だろう?』と謎めいた方がリスナーも興味を持つだろう」(下畠)との目論見である。

そして何よりも、「面白いものを持っている」からだ。イメージに合うしゃべり手が見つからずに悩んでいた2人だったが、氏の名前が候補に挙がってからは「一直線」だったという。下畠は次のように述べる。

「一文字さんは間の取り方がすごく上手なんです。例えば面白くないハガキを読み終わった後、『つまらないね』ではなく、間をおいて『……どうも』とかいったら、それだけでスタッフが笑っちゃう。読み方で笑いを取ることで、書いた人も救われるし、周りもすごくいい気持ちになる。他のリスナーも『ハガキを出そう』という気持ちになりますよね」

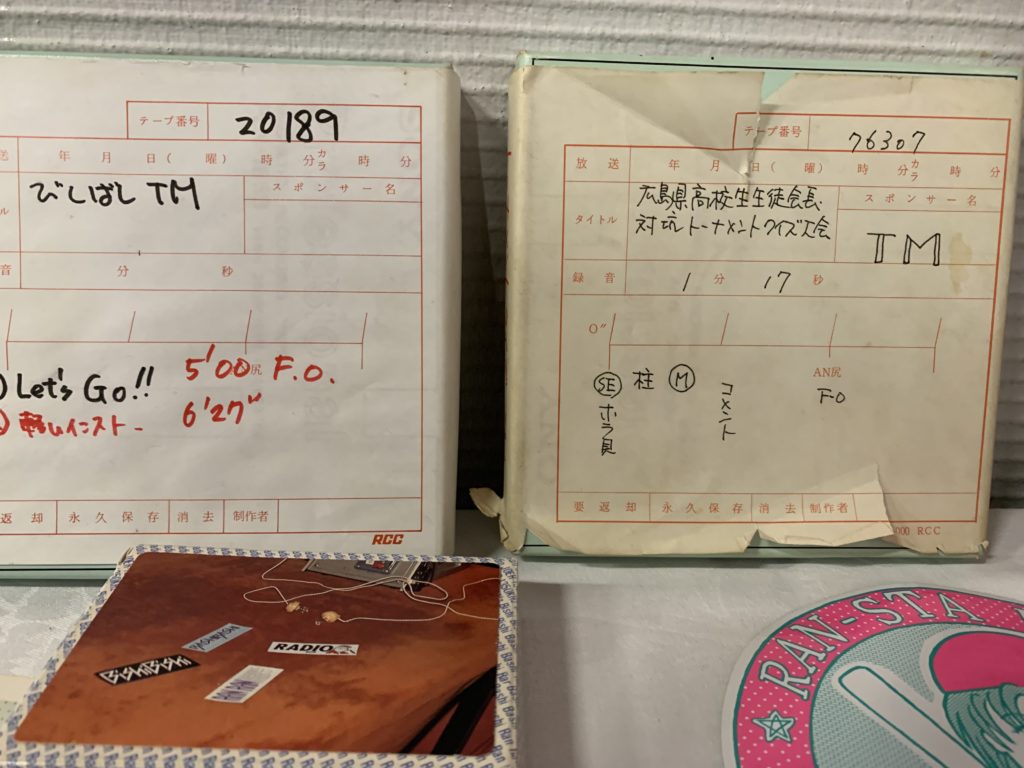

当初、「びしばし」は1987年のナイターオフのみの放送、つまり半年で終了する予定だった。しかし、番組人気の高まりによってプロ野球が始まっても続き、結局、1998年春までの10年半放送される長寿番組となった。コーナーは数多くあるが、例えば高校生リスナーが電話で参加する「高校生対抗トーナメントクイズ大会」、一文字がリスナーの代わりに告白をする「らんらん恋の伝言板」、推理系ラジオドラマ「ヤタコップ」などが挙げられる。

中高生にとっては

「社会への窓」

週を追うごとに、番組へ届くお便りの量も増加(ピーク時は週に1,000枚)。「びしばし」専属の仕分けアルバイトが必要となった。その作業をしていた女子大生アルバイトを、「らんらんスタッフ」と称してアシスタント出演させる。これと「高校生対抗トーナメントクイズ大会」が相まって、中学生には「高校生になれば番組に出られる」、高校生には「大学生になればスタッフになれる」といったように、少し上を見させる「社会への窓」の役割を果たした。

下畠はその先に、「聴いて育った人が就職先としてRCCを選んでくれれば、良い番組を作ってくれるのではないかという壮大な夢があった」という。事実、RCCにはリスナーだった「びしばしキッズ」とでもいう人たちが多くいる。びしばしキッズの1人でアナウンサーの青山高治は、同じ夜の帯ワイド番組「秘密の音園」パーソナリティとして、第45回(2007年度)のギャラクシー賞 DJパーソナリティ賞を受賞した。一時期、「びしばし」と一文字が学校でのいじめ問題と真摯に向き合ったのも、「社会への窓」への思いからであろう。

「びしばし」のために作られた一文字弥太郎だが、終了後もいなくなることはなかった。週末(最初は土・日)夕方の生ワイド「一文字弥太郎のイブニングページ 週末ナチュラリスト」、2002年秋からは土曜朝の生ワイド「一文字弥太郎の週末ナチュラリスト 朝ナマ!」(以下、ナチュラリスト 朝ナマ)、2007年春からは同番組の時間が拡大されている。成長した「びしばしキッズ」が聴きやすい時間帯に移っていると言えよう。

ラジオドラマの脚本と

演出も担当した

では、「名切勝則」としてはどのような実績を残しているのか。氏が自ら口外することはほとんどなかったため、すべてを把握するのは至難の業だ。そこで本稿では、「ラジオマニア2018」のインタビューで本人が「やりたい」と答えたラジオドラマに絞り、関係者に話を聞いた。

まずは2015年8月6日に放送された「赤ヘル1975」。原作は重松清が書いた小説で、広島東洋カープが初優勝した1975年の広島を舞台に、少年たちの友情を描いている。

この作品のラジオドラマ化にあたり、氏は脚本と演出を担当している。この番組の企画者でありプロデューサーを務めた増井威司(中国放送 ラジオ局次長兼制作部長)はこう振り返る。

「脚本化をお願いしたんですけど、元の本が厚いので、放送時間に合わせるために『どこを落とすか』とか、作品内に出てくるうち(RCCラジオ)の実況音源があるかないかとか、そんなやり取りをしましたね」

「びしばし」時代に「ヤタコップ」の台本を書き、当時でも放送作家として約30年のキャリアがあるので脚本担当は分かる。なぜ演出も氏がしているのか。増井に尋ねると、「演出家を呼ぶお金もないですし、2人でやった思い出がありますね」とのこと。氏と増井、スタッフの努力が実り、第53回(2015年度)ギャラクシー賞 ラジオ部門優秀賞を受賞している。

文章力も番組構成力も

人間力も優れていた

続いては「広島もみじまんじゅう物語」。リスナーから募集したシナリオ(あらすじ)を脚本化し、ラジオドラマにするというものだ。「日本放送作家協会60周年記念企画」を冠してくれた上で、2019年に公募、放送されている。

「週末ナチュラリスト 朝ナマ!」内では、「ラジオドラマへの道」という盛り上げ企画も行われた。「あ、安部礼司」(TOKYO FM系)の脚本家・北阪昌人に「脚本を書くコツ」を聞くというコーナーなのだが、ここにおそらく筆者の大失態が絡んでいる。氏と1対1で飲んでいるときに、氏の脚本家としての実績を知らず「放作協60周年企画なら、北阪さんに協力してもらえばいいのでは?」という旨の発言をした記憶があるのだ。

ただ、ここで「自分で脚本は書けるし、4年前にギャラクシー賞の優秀賞をもらってるのだが」と怒らないのが氏のすごさである。20歳も下の人間がした的外れな提案を受け入れる柔軟さと、実現する行動力があるのだ。氏は北阪に協力を依頼する手紙を書き、コーナー化にこぎつけたという。

「週末ナチュラリスト 朝ナマ!」プロデューサーであり、「広島もみじまんじゅう物語」も担当した手島啓介(中国放送 ラジオ局 ラジオ制作部 部次長)は、北阪の参加を仰いだ理由を次のように推測する。

「もちろん『びしばし』の頃にラジオドラマを作ったり、その後も関わってきたと『週末ナチュラリスト 朝ナマ!』の中ではおっしゃっていましたけど、番組ではしゃべり手なので、脚本家の方からラジオドラマの奥深さなどを聞く方が、自分もリスナーと同じ立場になれて、コーナーとして成立しやすいとお考えになったんでしょうね」

当然ながら人間性も番組構成力も、氏は筆者の一枚も二枚も上を行っていたわけである。

群れるのを好まなかった

孤高の放送人

せっかくなので氏の人柄について、もう少し掘り下げていこう。温かく誠実であるのは、リスナーなら分かっているだろう。だが、氏を怖いと言う人も少なからずいる。その理由について、2010年秋から「週末ナチュラリスト 朝ナマ!」のアシスタントを務めた岡佳奈は言う。

「最初はテレビの仕事で1年間だけご一緒させてもらったんです。一文字さんは作家をされていて。テレビはスタッフの人数が多いから、飲み会や会議にいつもいらっしゃる感じではありませんでした。どちらかというと孤高な人で、1人でいたり、ディレクターさんが分からないときに相談に行くみたいな。やっぱり元々はご本人も言うように人見知りですよね」

増井も同趣の発言をした。

「事を荒立てずとか、臭いものにフタみたいなことをするようになり始めると、番組が悪くなるという考えをお持ちでした。なあなあにすることをすごく嫌がっていましたから、人とつるむことには、違った意味で気をつけてらっしゃいました」

妥協を許せずに、他者とぶつかることも多かったのだろう。手島いわく「プロの職人」である。

仕事への厳しさは

純粋さの裏返し

ただ、この変化に心の中で驚いていたのは、「おひるーなフライデー ひるうたマガジン」パーソナリティのおだしずえである。

「すごくガードが固くなっているというか……仮面を被っているような印象を受けたんです。昔はもっと穏やかな雰囲気をまとっていた記憶があるんです。それが、約30年ぶりにお見かけしたので、ご挨拶しても、ササササーッて遠退いて行かれて。『あれ、忘れられたかな?』と思いました」

おだは大学在学中の1985年秋に、広島エフエム(HFM)「AB catsのWE LOVE POPS」月曜担当DJとしてデビュー。その後、テレビの現場で一文字弥太郎になる前の氏と仕事をしている。1988年10月に大阪・MBSラジオでの仕事が始まり、1989年6月にFM802の開局メンバーとなった。1990年代は主にFM東京(TOKYO FM)で番組を担当(ちなみに『ミリオンナイツ』最後のパーソナリティである)。2014年春に広島へ戻り、同年秋からRCCラジオで「おひるーな」のメインパーソナリティとなっているため、この頃に氏と再会したと思われる。

とはいえ、仕事には厳しかったのは昔からのようだ。

「昔もスタジオの隅でずっと腕組みして、全体を見ているときの目は怖かったですね。自分の構成で良かったかとか、いろんなことを考えていたんでしょうか。例え私が生放送で失敗したとしても、一生懸命やっていれば励ましてくれたり。仕事に対する姿勢を見抜いている感じでした」

手島も言う。

「一文字さんのプライドや『放送たるもの』といった信念のようなものは、普段の会話でも感じることが多かったですね。なので、小手先の返答は見透かされるだろうなと思っていました」

氏はラジオを愛し、放送やメディアを大切にしていた。それゆえに、「自分が生業としているものに情熱のない人」を認められなかったのであろう。

逆に、「大きな熱量を注いでいる何かがある人」が、自分と違う視点から意見を発した場合は喜んで受け入れた。

「例えば僕が、『番組のここをこうした方がいいんじゃないですか』って提案をして、受けてくたときはうれしかったですね。『一文字さんに認めてもらえたな』というのか」

学生時代に「びしばし」を聴いていた手島の弁である。作り手としてのオーソリティで、憧れのしゃべり手が自分の案を採用してくれる。感慨もひとしおに違いない。

以上、長々と書いてきたことを、増井はひと言で表した。

「ピュアなんですよね」

「びしばし」で撒いた種が

自身の変化を促した

また、今回、話を聞いた増井、手島、岡が氏の特徴として挙げていたのが「フットワークの軽さ」である。毎週土曜朝は「週末ナチュラリスト 朝ナマ!」4時間の生放送があり、番組コーナー「ナチュラリスト読書会」で紹介する本を選んで読み、映画の試写会にも行く。さらに作家として参加しているテレビ番組の仕事もあり、誰が見ても多忙であるにもかかわらず、「週末ナチュラリスト 朝ナマ!」での現場取材やロケも自らすすんでセッティングする。筆者が氏と会う約束をした際、RCCを待ち合わせ場所に指定されたのだが、そのときも「ラジオ・チャリティ・ミュージックソン」の募金の主な使途である音の鳴る信号機がどのようなところに設置され、実際にどれだけ音が聴こえるかのロケをしていた。

元々「行こう、会おう」という性格だったが、それがここ数年はより強くなっていると、岡は感じていたという。その変化のきっかけとして、加藤りつこさんとの出会いを挙げた。

りつこさんは息子の貴光さんを、阪神・淡路大震災で亡くしている。貴光さんは「びしばし」リスナーで、高校時代に学校対抗トーナメントクイズ大会に出場し、優勝していた。そのときのやり取りを氏が覚えており、りつこさんの存在と貴光さんの死を知ると人づてに連絡を取って会い、阪神・淡路大震災から25年の節目を迎えた2020年の「1.17のつどい」にはりつこさんと岡と一緒に参加している。そのときの様子が忘れられないと、岡は語る。

「まず前乗りをして、準備をしている会場の東遊園地に行ったんです。そこには慰霊碑があるんですが、貴光さんの名前を見つけると、そっと右手をあてて撫で、大粒の涙を流されたんですね。初めてあんなに泣く一文字さんを見ました。一文字さんにとって貴光さんが一番、自分をちゃんと見ていてほしい人になっている気がしましたね」

何事においてもマンネリを嫌い、新しい物事を探し続けた氏。考えるよりも先に行動してしまう自分を分かっているからこそ、止めてくれる人を求めていたのかもしれない。岡も「おかしくない? 変じゃない?」とよく尋ねられたという。

改めて感じる

存在の大きさ

さらなる変化を求め、2022年は覆面パーソナリティにこだわらずに素顔を出し、一文字弥太郎として活動しようとしていた。その矢先の急逝である。周りの誰もが、これからもエネルギッシュな氏と一緒に時を過ごせると思っていただけに、ショックは大きい。

「今でも一番面白いパーソナリティだと思っているんです。それだけに悔しいですよね。『いろんな話は老後の楽しみとして取っておこう』といっていたので、普段はすれ違って挨拶するぐらいだったんです。なので、ひょっこり出てきそうな気がします」(下畠)

「世間話も含めて面白い、師匠でもあり、ラジオのパートナーだったような気がします。新しいことが好きだった方で、僕も新しいことをやりたがる質なので、名切さんに相談して一緒に実行していました」(増井)

「やっぱり存在は大きすぎました。62歳でしたが常に走り続けていたので、還暦を過ぎたからといって老け込んでいく様子もなく、手の届かない存在というか。偉大すぎて、僕なんかが語れる人ではありません」(手島)

「ただ人として一文字さんが好きなだけではなく、一文字さんが『週末ナチュラリスト 朝ナマ!』を引っぱり、私は一文字さんを支えてきた気がするんです。その一緒に戦う人がいなくなって、私は何をすればいいの?という虚無感があります」(岡)

「本当はお仕事を一緒にしたかったですけど、最近は、プライベート仲間だったから、10年も20年も一緒に歳を取っていけると思っていたんです。それがいきなりいなくなって……。キツイです」(おだ)

筆者も心にポッカリと穴が開いたまま、本稿を書き上げようとしている。SNSを含め、おそらく書いたことのない追悼文を。今までは誰かが亡くなっても、「自分より親しい人がいる」「ふさわしい人がいる」と思って避けていたのだ。故人をダシに名を売ろうと、痛くもない腹を探られるのがイヤだったというのもある。

ただ、氏に関しては自分が書かなくてはいけないと思った。今はネットで検索をして引っかからなければ、なかったことにされてしまう。結果として生涯、素顔を出すことがなかった一文字弥太郎・名切勝則ならばなおさらだ。広島で35年しゃべり続け、広島の放送業界に大きな影響を及ぼしたラジオスターの存在が、人々の記憶とともに薄れ、消えてしまう。誰に頼まれたわけでもないが、それだけは絶対に防がねばならないという使命感に駆られたのだ。

そして、「ご冥福をお祈りします」などの言葉で結ぶのが追悼文なのであろうが、お悔やみなど言う気はサラサラない。なぜなら、まだ多くの人があなたを必要としているのだ。死後の世界や霊魂の存在など一切信じていないが、輪廻転生というものがあるのなら、次も放送人に生まれ変わってほしい。そのときには放送業界も大きく様変わりしているだろうが、名切勝則ならばどのように立ち向かうのかが見たい。今まで広島で食事とお酒をごちそうになった分も返せていないのだ。次は東京で、または埼玉県草加市で、美味しいお酒とご飯をおごらせてくださいね、名切さん。

※本文中、敬称を略しました

文・豊田拓臣 1979年、埼玉県草加市生まれ・在住のフリー編集者/ライター/放送文化研究家。一般社団法人 日本放送作家協会理事(2022年6月まで)。好きが高じてラジオに関する文章執筆を仕事にした。「ラジオマニア」では1局特集を担当することが多い。一文字弥太郎とも「ラジオマニア2018」の取材で初めて会った